仙台市立鶴谷東小学校があるのは、川沿いの平野から緩やかに高くなる丘陵へと地形が移り変わる地域です。北側には七北田川が流れ、その流域には平らなまち並みが広がり、南や西に向かうにつれて少しずつ高台の住宅地へと続いていきます。学校周囲にも高低差があり、地形の変化を身近に感じることができる場所です。

そんな地域の特徴を活かし、子どもたちは段ボールジオラマを通して、自分たちのまちの姿を立体的に見つめ、学びを深めていきました。

「まちの形」を手で確かめる

授業の前半では、ジオラマキットを使ってまちの形づくりに挑戦しました。

段ボールのパーツを組み合わせながら、「この川沿いは少し低くなってるね」「坂の上から見える景色がこうなってるんだ」など、組み立てながらすでに、土地の特徴を感じている児童も見かけられました。

ワークを通じて

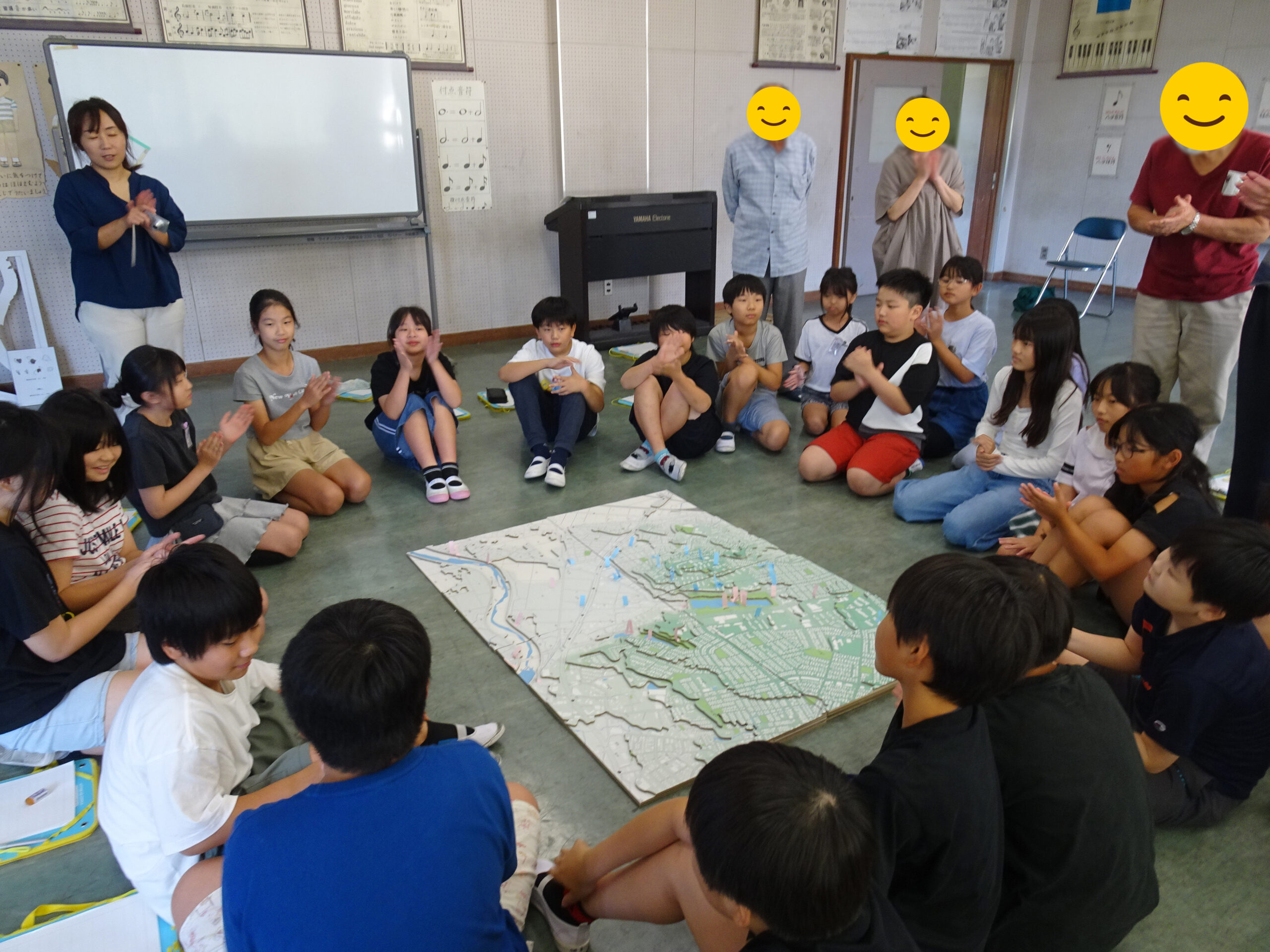

ジオラマが完成すると、それぞれの家の場所に小さな旗を立てました。「自分の家の標高は15mくらいなんだ」「通学路では、ここを歩いているときに災害が発生してしまったら危ないかも」など、身の回りの地形を自分の言葉で語る姿が見られました。

続いてジオラマを観察しながら、まちの危険を考えていき、危なそうな場所にそれぞれ小さな旗を立てました。中には、崖崩れと洪水を複合的に捉えて「発災後にどんな連鎖が起こるか」までシミュレーションしていたり、また過去の大雨で水が溜まった場所を思い出しながら、具体的なイメージとともに災害を考える児童もいました。

一人ひとりの経験や記憶が、今回の地形の学びと結びつき、「もし起きたらどう動くか」を自分ごととして考える姿が印象的でした。

地形を知ることは、まちを知ること

ジオラマを見ながら、「昔はここ、田んぼだったのかな?」「川の近くは土地がやわらかそう」と話す姿もありました。 実際、鶴谷東小学校の周辺は、かつて七北田川の流れによってできた平地と、 丘陵を利用して開かれた住宅地です。だからこそ、「地形を知る」ことは、 「今のまちの姿がどんな自然のうえに成り立っているのか」を理解することでもあります。 子どもたちはそのことを、自分の手で組み立てたジオラマから感じ取っていました。

地域とともに育つ学びへ

今回の授業には、地域の方々にも参加していただきました。子どもたちが組み立てたジオラマを一緒に囲みながら、 「この辺りは昔、沢だった」「あの道は昔から水が流れやすい場所だった」と、 地域の方ならではの記憶や語りが交わされました。

このように、ジオラマをきっかけに世代を超えて防災を語り合うことが、 地域の防災意識を育て、学びの伝承へとつながっていく可能性を感じました。 今後もこうした交流を通して、学校と地域が一緒に自分たちのまちを守る力を育んで行けたら素晴らしいと感じました。

まちを知り、未来を守る

防災ジオラマの授業は、単に災害を学ぶ時間ではありません。「自分のまちを見つめ直す」「友達と考えを共有する」「どう行動するかを考える」―― そうした小さな経験の積み重ねが、これからの防災の力になります。24人の5年生たちが作った段ボールのまち、一人ひとりの気づき、地域の方との交流を通じて地域の防災が紡がれる瞬間がたくさん見受けられました。

この学びが、家族や地域にさらに広がり、やがて鶴谷東の防災として根づいていくことを願っています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

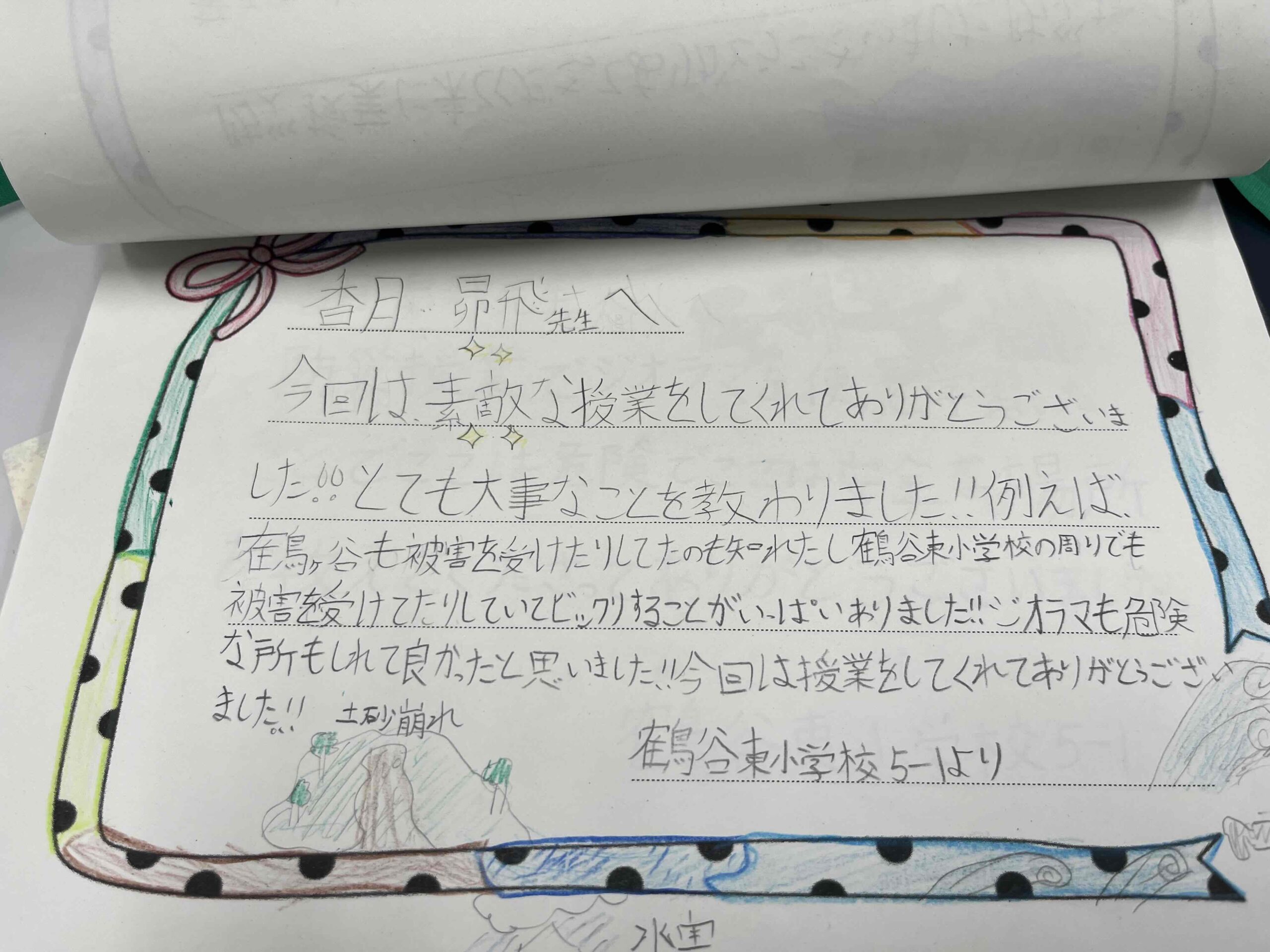

後日、クラスの皆さんからうれしいお手紙をいただきました。

イラストも添えて、わかったこと、気づいたことなどを書いてくれました。